La creación de los Estados de Bienestar fue una respuesta directa a las devastadoras consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que dejó economías destruidas, ciudades en ruinas, desempleo masivo, pobreza generalizada y millones de personas desplazadas. Esta realidad requirió no sólo una reconstrucción física, sino también una transformación profunda en la estructura social.

Aunque países como Reino Unido, Alemania y las naciones escandinavas habían iniciado políticas sociales desde finales del siglo XIX, fue en el primero, con el Informe Beveridge de 1942, donde se consolidó claramente el modelo moderno de Estado de Bienestar. Este sistema integral buscaba proteger a los ciudadanos frente a riesgos como la enfermedad, el desempleo y la vejez, estableciendo la salud pública como uno de los pilares fundamentales del rol del Estado.

Las crisis sanitarias globales requieren respuestas coordinadas que trasciendan las fronteras nacionales, destacando la importancia crítica de la cooperación internacional y la fortaleza institucional de los Estados. La pandemia de COVID-19 ejemplifica esta necesidad: iniciativas globales como COVAX, liderada por Gavi, la Alianza para las Vacunas de la OMS, distribuyeron casi 2 mil millones de vacunas en 146 países, evitando alrededor de 2.7 millones de muertes, especialmente en economías de bajos ingresos. Esta respuesta contrasta radicalmente con pandemias anteriores, como la gripe asiática de 1957 y la gripe de Hong Kong de 1968, que causaron millones de muertes y graves crisis económicas por falta de coordinación global.

Sin embargo, estos avances hoy enfrentan amenazas significativas. En Reino Unido, el primer ministro anunció recientemente un incremento en el gasto militar del 2,3% al 3% del PIB, financiado con severos recortes al gasto social, reduciendo en $6.5 millones de dólares anuales los recursos para ayudas públicas. El Sistema Nacional de Salud británico (NHS), un modelo mundial en protección social, ya ha perdido más de 30 mil empleos debido a estos ajustes.

Simultáneamente, en Estados Unidos, Gavi enfrenta una preocupante interrupción de financiamiento propuesta por la administración Trump, poniendo en riesgo la capacidad global de respuesta ante futuras crisis sanitarias. En paralelo, un brote de sarampión con 222 casos y al menos una muerte infantil se agrava debido a la desinformación promovida por autoridades sanitarias, como el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., quien irresponsablemente sugirió sustituir la vacunación por Vitamina A, una afirmación completamente desacreditada por expertos.

Este escenario mundial post pandemia está marcado por desafíos profundos y persistentes. Aunque la cooperación internacional permitió controlar eficazmente el virus mediante vacunas masivas, no se han podido evitar todas sus consecuencias duraderas. Los prolongados períodos de aislamiento, la soledad generalizada y la explosión de desinformación en redes sociales generaron burbujas informativas donde proliferaron soluciones simplistas a problemas complejos. El impacto económico también fue devastador: según CEPAL, América Latina y el Caribe enfrentaron en 2020 la peor recesión en un siglo, con una caída del PIB del 9,1% y una tasa de desempleo que subió del 8,1% al 13,5%, resultando en la pérdida de 44 millones de empleos.

Este panorama de desigualdad creciente, precarización laboral y malestar social ha sido aprovechado por movimientos y gobiernos autoritarios, que explotan políticamente el miedo y la frustración hacia las instituciones tradicionales. Estas corrientes promueven la reducción del rol del Estado como supuesta solución a las crisis económicas, beneficiando principalmente a grandes corporaciones multinacionales cuya riqueza se ha disparado. Según Oxfam, los multimillonarios más ricos incrementaron su riqueza en más de $3.6 billones de dólares durante la pandemia, aumentando la brecha entre la élite económica y la mayoría de la población.

Chile tampoco está exento de estas amenazas. Sectores políticos han promovido recortes profundos al sistema público de salud, que actualmente se sostiene principalmente por el esfuerzo y compromiso de sus trabajadores en un contexto de recursos limitados y alta demanda. Este discurso ha permeado hasta poner en duda la efectividad y prestigio del exitoso Plan Nacional de Inmunizaciones.

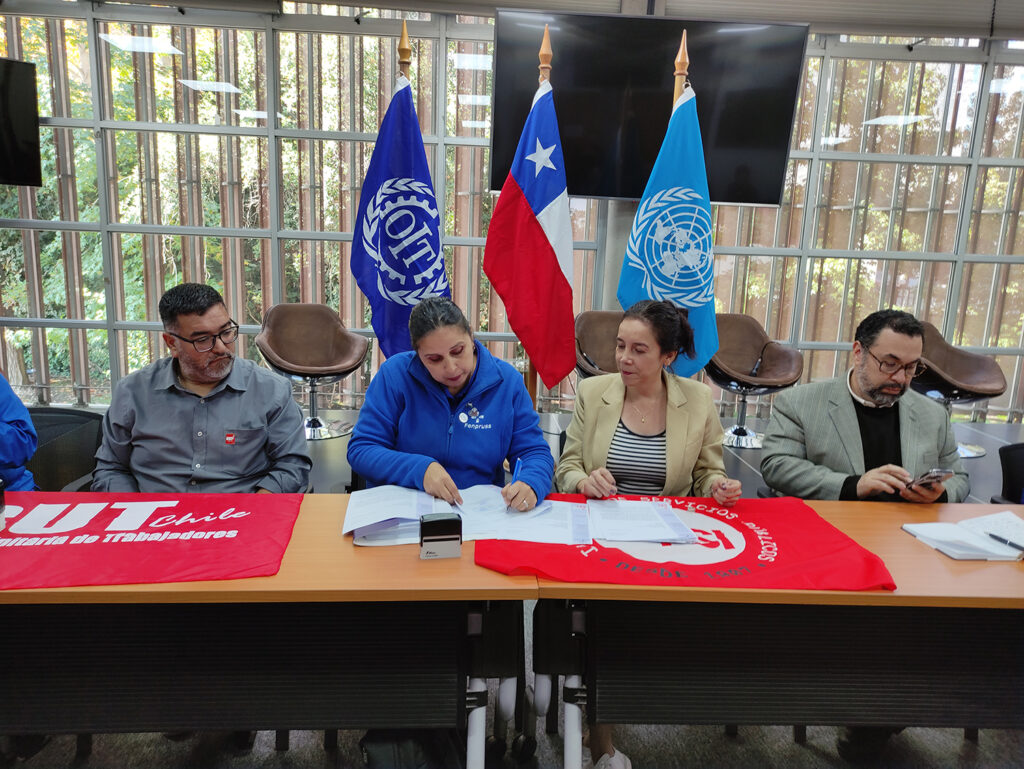

En este contexto, el rol de los sectores sociales en salud es crucial: defender el derecho igualitario al acceso a la salud y, por ende, promover el Estado como un actor fundamental para garantizar el bienestar social. Los sistemas actuales requieren una transformación profunda para asegurar la igualdad de acceso a poblaciones con mayor carga de enfermedad y menores recursos. Solo ampliando el rol del Estado y fortaleciendo la red de protección social será posible mitigar efectivamente las secuelas de la pandemia. El avance del autoritarismo sólo se podrá frenar demostrando que los Estados pueden ofrecer respuestas efectivas para mejorar el bienestar colectivo.

El Día Mundial de la Salud, que conmemora la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948, nos recuerda que la salud es un derecho fundamental alcanzable mediante un compromiso firme de los Estados y la cooperación internacional.

Como representantes de los trabajadores y trabajadoras de la salud, es nuestro deber defender el derecho a la salud como un objetivo central del Estado chileno. El camino del desfinanciamiento y la desacreditación del sistema público no resolverán el descontento social, sino que lo alimentará, debilitando las instituciones democráticas y facilitando el avance de sectores autoritarios.